【テクニカルレポート】植物透明化試薬ClearSeeの実践と改良

本記事は、和光純薬時報 Vol.93 No.2(2025年4月号)において、名古屋大学 WPI-ITbM、名古屋大学 高等研究院 栗原 大輔様に執筆いただいたものです。

蛍光タンパク質の開発により、目的の対象を蛍光タンパク質で標識することで、観察対象のみを選択的に顕微鏡で観察することが可能となり、形態学はさらに進展している。しかし、生物が持つ物質や構造に由来する自家蛍光が、蛍光タンパク質の観察を妨げるという課題がある。この課題を解決するため、自家蛍光を除去し、生物組織内における屈折率の違いによる光の散乱を抑える技術として、組織透明化技術が開発されてきた。

蛍光タンパク質を変性させることなく組織を透明化する技術は、2011年に発表されたScale法1)を皮切りに、さまざまな透明化技術が開発されている。この技術は当初、主に動物分野での利用が中心であったが、近年では植物分野にも応用が広がっている。2015年、我々は、マウスの透明化技術であるScale法およびCUBIC法2)を参考に、植物特有の自家蛍光発生源であるクロロフィルを除去することを目的として、植物組織に最適化したClearSee法3)を開発した。ClearSeeの開発および利用については、2016年の和光純薬時報(Vol.84, No.4)に寄稿している。本稿では、ClearSeeの開発以降における植物分野での応用の広がりや技術の改良について述べる。

広範な生物種へのClearSeeの適用

ClearSeeは、モデル植物であるシロイヌナズナの葉を材料にした化合物スクリーニングによって最適化し、根やめしべにおいても蛍光タンパク質を変性させることなく、三次元蛍光解析を可能にする手法として発表した3)。2025年1月現在、Web of ScienceでClearSeeを引用している論文を調査した結果、被子植物や裸子植物にとどまらず、シダやコケ、さらには蚊の幼虫やゼブラフィッシュ胚にも使用されており、合計62の生物種でその使用例が確認されている。蛍光タンパク質を植物で発現させるには遺伝子組換えが必要であり、当初は限られたモデル植物においてClearSeeを用いた三次元蛍光解析が行われることを想定していた。しかし、農作物や園芸植物など、遺伝子組換え技術が未確立の植物種にも広く応用されている。これは、ClearSeeが植物組織を簡便に透明化できる特性に加え、蛍光色素染色との高い親和性を持つためである。

細胞壁を染色するCalcofluor White、Direct Fast Scarlet 4BS(セルロース染色)、Direct Yellow 96(キシログリカン染色)、リグニンを染色する塩基性フクシン、リグニン・スベリン・キチンを染色するオーラミンO、スベリンを染色するナイルレッドなど、多様な蛍光色素を使用した染色がClearSeeに適用可能である4)。農作物に被害を及ぼす寄生性線虫は、植物の根に侵入して栄養を奪うが、感染根をClearSeeで透明化し、DNAや細胞壁を蛍光色素で染色することで、線虫が植物の根を作り変えていく様子を捉えることに成功している5)。また、80%以上の植物が菌根菌と共生し土壌から栄養を吸収していると考えられるが、菌根菌を蛍光標識WGAで染色することにより、植物の深部における共生の様子を解析することも可能である6)。さらに、サイズが大きく丸ごとの観察が難しい組織の場合は、組織切片を作成してからClearSeeで透明化することで、自家蛍光を抑えた蛍光顕微鏡観察が可能である。

ClearSeeAlphaの開発

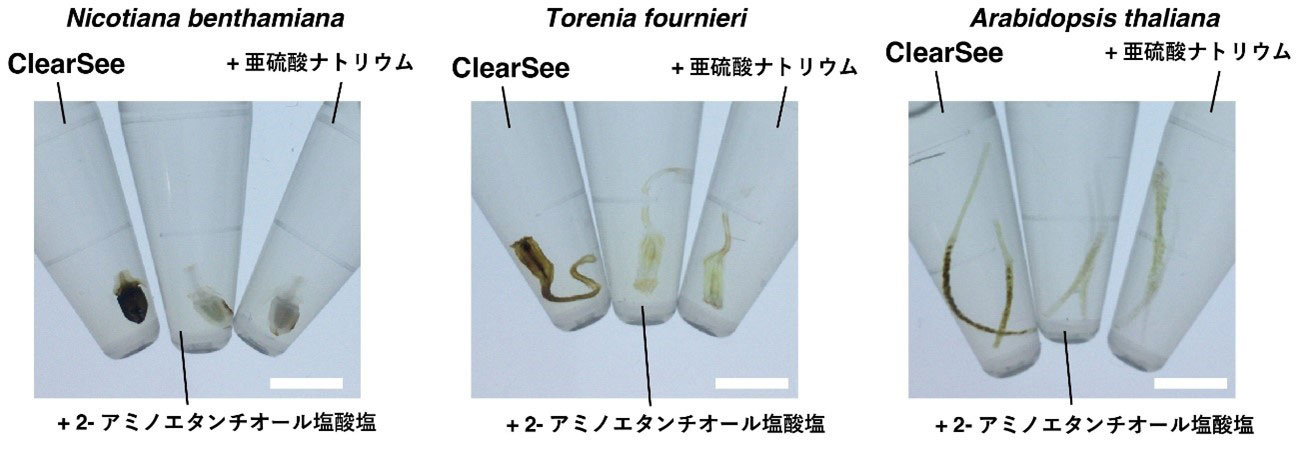

このように広範な生物種や組織に利用されているClearSeeであるが、さまざまな植物の葉や組織を透明化する過程で、ひとつの問題点が明らかとなった。それは、シソや菊の葉、さらにはシロイヌナズナやタバコの果実において、透明化を試みても褐変が生じ、どれだけ処理を行っても完全に透明化できないことであった7)。この褐変の原因を検討した結果、これらの組織に共通して含まれる化合物として、ポリフェノールの一種であるプロアントシアニジンが関与している可能性が示唆された。プロアントシアニジン自体は無色であるが、シロイヌナズナの種皮に含まれるプロアントシアニジンは、種子の成熟過程で酸化し、茶色の色素が沈着することが知られている8)。そのため、ClearSee処理中に酸化が進むことを抑制できれば、組織の褐変を防げるのではないかと考えた。そこで、研究室に保管されていた数種類の還元剤を最終濃度50 mMでClearSee溶液に添加し、実験を行った。その結果、還元剤の種類によって効果の程度に差はあるものの、褐変を抑制し、透明化することに成功した(図1)。これらの還元剤の中でも、蛍光タンパク質の蛍光強度に影響を与えず、かつ最も安価に入手可能な亜硫酸ナトリウムを採用し、改良版透明化溶液としてClearSeeAlphaを開発した7)。ClearSeeAlpha 溶液は、還元剤の不安定性を考慮し、透明化処理を行う直前に亜硫酸ナトリウム粉末をClearSee溶液に加えることで調製している。

図1. 還元剤を加えることでClearSee処理中の褐変化を抑制できる(スケールバーは5 mm)

図2. ClearSeeAlphaで透明化したミニトマト

おわりに

ClearSeeによる透明化は、蛍光タンパク質の観察を可能にするだけでなく、蛍光色素染色との組み合わせにより、植物の種類を問わず深部の観察を行うことができる。また、ClearSeeAlphaの開発により、これまで透明化が困難であったミニトマトのような組織においても、高い透明度で処理することが可能となっている(図2)。今後、農作物を含むさまざまな植物を対象に観察を進めることで、環境応答や生物間相互作用の解明に寄与し、植物科学研究のさらなる発展に貢献できることが期待される。

参考文献

- Hama, H. et al. : Nat. Neurosci., 14(11), 1481(2011).

- Susaki, E. A. et al. : Cell, 157(3), 726(2014).

- Kurihara, D. et al. : Development, 142(23), 4168(2015).

- Ursache, R. et al. : Plant J., 93(2), 399(2018).

- Ohtsu, M. et al. : Protoplasma, 254, 2107(2017).

- Tominaga, T. et al. : Front. Plant Sci., 12, 795695(2021).

- Kurihara, Mizuta, D. et al. : Plant Cell Physiol., 62(8), 1302(2021).

- Debeaujon, I. et al. : Plant Cell, 15, 2514(2003).