【テクニカルレポート】液-液相分離(LLPS)の実験と試薬について

本記事は、和光純薬時報 Vol.93 No.3(2025年7月号)において、株式会社同仁化学研究所 開発部 平川 哲央様に執筆いただいたものです。

近年、細胞内で生じる液−液相分離(Liquid-liquid phase separation : LLPS)が注目されている。LLPS はRNAやタンパク質が局所的に集まり、細胞質から分離して液滴を形成する現象であり、核小体のような膜を持たない細胞内構造を形成し、様々な生理機能を担う場となっている。現在様々な細胞内現象でLLPSが関与していると言われており、神経変性疾患との関連も研究が進んでいる。例えば、タンパク質凝集が病因となる疾患のうち、パーキンソン病や前頭側頭葉変性症、アルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症においては、それらの原因タンパク質であるα-Synuclein、FUS、Tau、TDP- 43が、LLPSを介して凝集体形成が促進されることが示されている1)。LLPSは生体現象を解明するための新たな糸口であり、LLPS の関与を明らかにすることで病態の理解、新規治療法の開発に繋がることが期待されている。

相分離による液滴の形成

LLPSの研究においては、蛍光顕微鏡を用いた液滴の観察が一般的に行われるが、適切な方法で液滴を作製する必要がある。本稿のこの章では、精製タンパク質を用いたin vitroの実験系について紹介する。LLPSの誘導には、ポリエチレングリコール(PEG)やFicollなどのクラウディング剤が広く用いられる2)。これらの高分子は細胞内のクラウディング環境を模倣し、タンパク質の局所濃度を高めることで相分離を促進する。また、より生理的条件に近い環境を再現するために、適切なpHや塩濃度に調製した緩衝液中でタンパク質とクラウディング剤を混合し、液滴の形成を評価する。作製した液滴の特性解析では、流動性評価が重要視され、一般的に液滴同士の融合挙動の観察や、光褪色後蛍光回復法(Fluorescence Recovery After Photobleaching : FRAP)の測定が行われる。しかしながら、多くの研究室において液滴の性質評価が試みられているものの、その作製手法は様々であり、標準化されたプロトコルは確立されていない。そこで我々は、誰でも簡便に液滴の形成および解析を行える手法の確立を目指し、ウシ血清アルブミン(BSA)を用いたLLPS作製のモデル系を構築した。本手法は「LLPS Starter Kit」としてキット化しており、再現性の高い液滴形成および解析を可能にする。

液滴の性質を知る

タンパク質の相分離が凝集を引き起こし、疾患の発症に関与する場合、薬剤開発のターゲットとして、凝集体そのものに加え、前駆段階の液滴も重要な対象となり得る。そのため、凝集体の形成を制御・抑制する戦略を立てる上で、液滴の性質を詳細に理解することが重要である3)。相分離液滴は、静電相互作用、疎水性相互作用、π-π相互作用など、複数の分子間相互作用によって形成される4)。例えば、液滴形成が主に静電相互作用に依存する場合、高濃度のNaClを添加することで静電遮蔽効果が生じ、液滴の消失が観察される。一方、疎水性相互作用の関与を評価するためには、1,6-Hexanediolが頻繁に使用される。この試薬は、比較的弱い疎水性相互作用を選択的に抑制することが知られている。また、疎水場応答プローブを用いた蛍光染色も有用な手法であり、8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid(ANS)は代表的な蛍光色素として広く利用されている5)。

液滴の評価

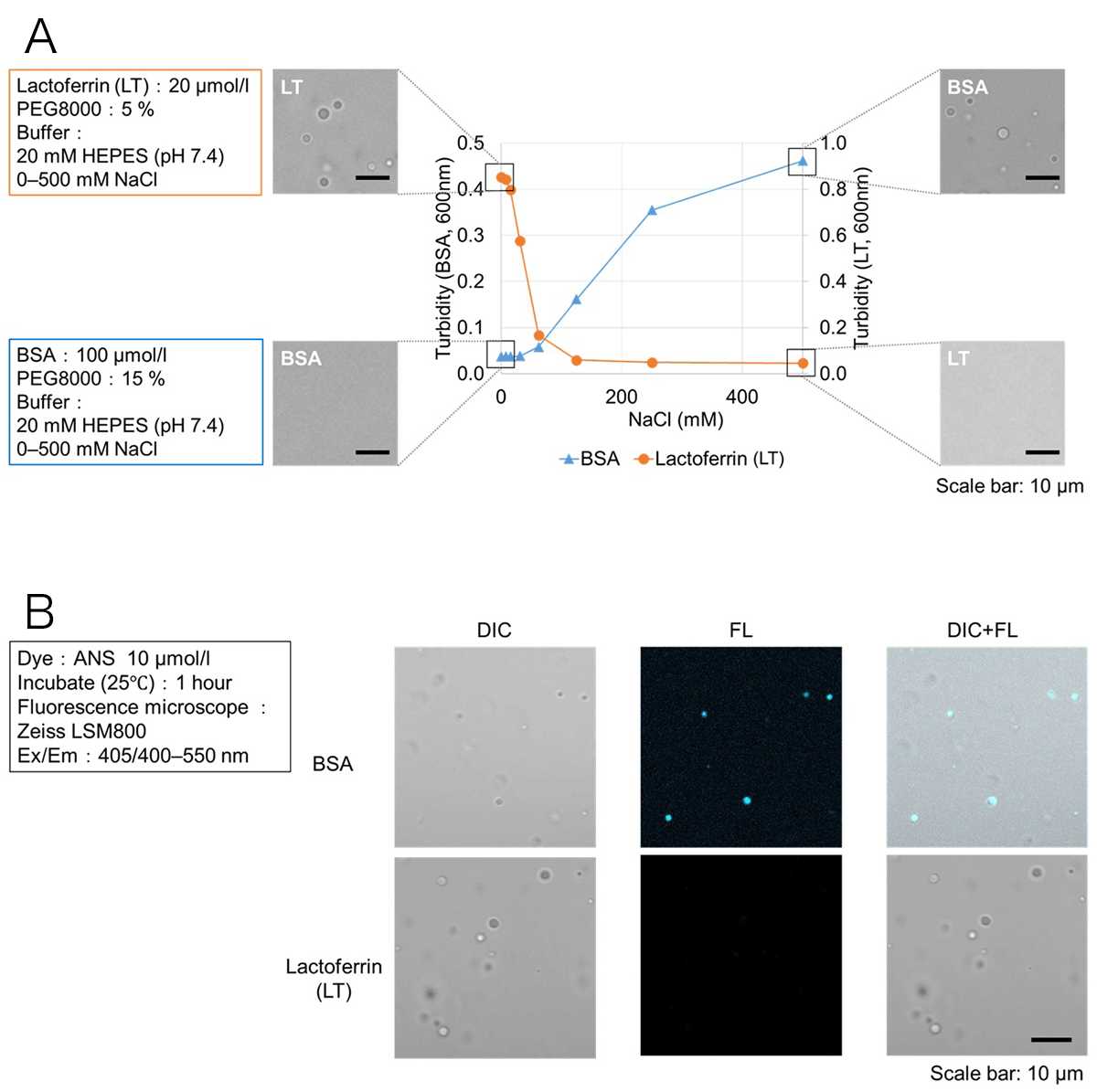

タンパク質の種類による相分離液滴の分子間相互作用の違いを評価するために、BSAおよびLactoferrin (LF) タンパク質の液滴形成に及ぼすNaClの影響と、ANS色素を用いた染色例を紹介する。NaCl濃度を上昇させタンパク質間の静電相互作用を阻害すると、LFの液滴形成が顕著に低下したことから、LFは主に静電相互作用に依存して液滴を形成していることが示唆された。一方、BSAの液滴形成はNaCl濃度の増加に伴い促進された。この結果は、塩濃度の上昇によりBSA分子間の静電的反発が緩和され、相分離が促進された可能性を示唆している(図1-A)。さらに、ANSを用いた蛍光染色では、LFよりもBSAの方が強い蛍光シグナルを示し、BSAの液滴形成には疎水性相互作用がより関与していることが示された(図1-B)。これらの解析は、クラウディング剤、バッファーの種類、pH、塩濃度を幅広くスクリーニング可能な「LLPS Forming Condition Screening Kit」を用いて実施した。また、ANSに加え、液滴のゲル化状態も評価可能なSepaFluor色素、さらにはアミロイド結合性蛍光プローブ(Thioflavin T、Congo Red)を同梱した色素のセット「LLPS Characterization-dye Set」も弊社より発売している。

図1.液滴形成におけるタンパク質間相互作用の評価

グアニン四重鎖とLLPSの関わり

これまで、タンパク質のLLPSについて述べてきたが、DNAやRNAに形成される特殊な高次構造であるグアニン四重鎖(G-quadruplex : G4)がLLPSに関与することも注目されている。塩田らは、パーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症といったシヌクレイノパチーの原因タンパク質であるα-Synuclein(α-Syn)が、G4構造を有するRNA(G4RNA)を足場としてLLPSを形成し、その後の凝集体形成を促進することを明らかにした。さらに、プロトポルフィリンIXの前駆体である5-アミノレブリン酸(5-ALA)がG4RNAの相分離を抑制し、シヌクレイノパチーモデルマウスに5-ALAを経口投与することで、α-Synの凝集が阻害され、運動機能の低下が予防されることが確認された6)。これらの知見は、G4RNAを介したα-Synの凝集と神経変性機構の一端を解明するものであり、シヌクレイノパチーに対する新たな治療戦略の可能性を示唆している。現在弊社でも細胞内のG4構造を特異的に検出する蛍光プローブを開発中である。

参考文献

- Zbinden, A. et al. : Dev Cell, 55, 45(2020).

- Dolgin, E. : Nature, 555, 300(2018).

- Alberti, S. et al. : Cell, 176 (3) , 419(2019).

- Murakami, K. et al. : Chem Sci., 12, 7411(2012).

- Thiebault, F. et al. : Can J Microbiol., 51 (1), 91(2005).

- Matsuo, K. et al. : C ell., 187 (24), 6835(2024).