【テクニカルレポート】オンラインSPE-LC/MSシステムによる水中PFASの全自動分析法の開発と抽出法の検討 ~対象成分の拡大と溶媒抽出によるイオン交換阻害物質の除去~

本記事は、和光純薬時報 Vol.93 No.3(2025年7月号)において、

株式会社アイスティサイエンス 佐々野 僚一様、松尾 俊介様に執筆いただいたものです。

PFASとは主に炭素とフッ素からなる化学物質で、その中の3成分であるPFOA、PFOSおよびPFHxSは国際条約(POPs条約)において製造・輸入等の規制がされている。海外では分析対象が3成分以外の数十成分へ拡大しており、今後、分析装置や試験法の技術革新が求められてくると考えられる。アイスティサイエンス(当社)は、効率化を提案し分析前処理の自動化装置を開発している。本投稿では水質分析において、有機溶媒抽出法や富士フイルム和光純薬社製混合標準液を用いた対象成分拡大の検討について最新情報を紹介する。

抽出法の開発

現在普及している試験法では、採水した水(検水)をそのまま、もしくはフィルターろ過した後に固相抽出を行うことが多い。当社も同様の理論で固相抽出装置を用いた分析も行ってきた。ただ、いくつかの環境水を試したところ、回収率が悪化したものがあり、その一つが河口付近の河川水だった。現在普及している固相抽出に使用している固相はWAX(弱陰イオン交換樹脂)が多いが、PFAS構造式中の陰イオン部分が吸着する相互作用を利用している。河口付近の河川水は比較的海水の比率が多いため、本来PFASが保持される固相側の陽イオン官能基に海水由来の無機陰イオンが吸着し、PFASの保持が阻害されていることが予想された。そこで当社は、阻害を回避すべく有機溶媒による抽出法を考案し検討を行った。

溶媒抽出の工程

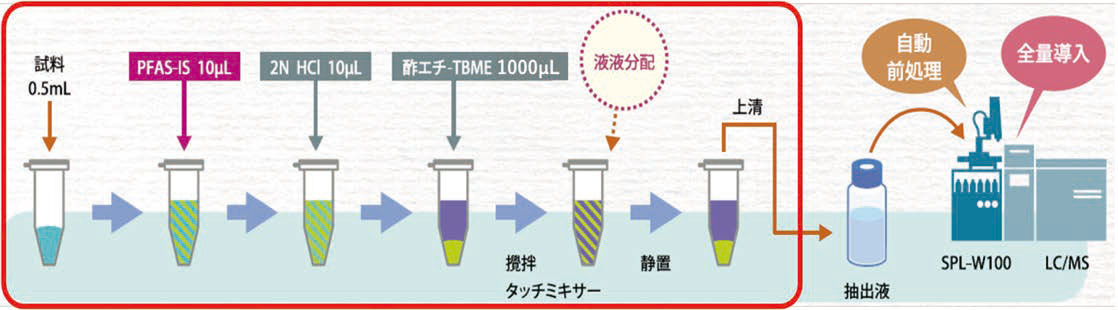

溶媒抽出の工程を図1に示す。チューブに検水を0.5mL分取後、塩酸を添加する。塩酸を添加することで、PFASは非解離、無機塩はそのまま解離状態となる。続いて、酢酸エチル:t-ブチルメチルエーテル(TBME)=1 : 1混液を添加し攪拌する。その後、静置すると有機溶媒層と水層に分離し、非解離状態のPFASは有機溶媒層、無機塩は水層に分かれることで除去できる。この他溶媒抽出のメリットとして、容器や浮遊物に吸着したPFASも抽出できる。抽出によって得られた有機溶媒層をバイアルに分取しオンラインSPE-LCシステムにセットする。

図1.有機溶媒抽出工程

オンラインSPE-LC/MSシステム

システムの概要

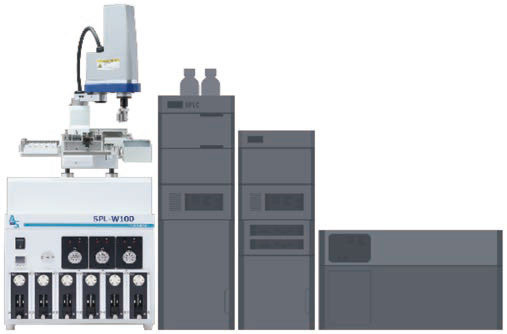

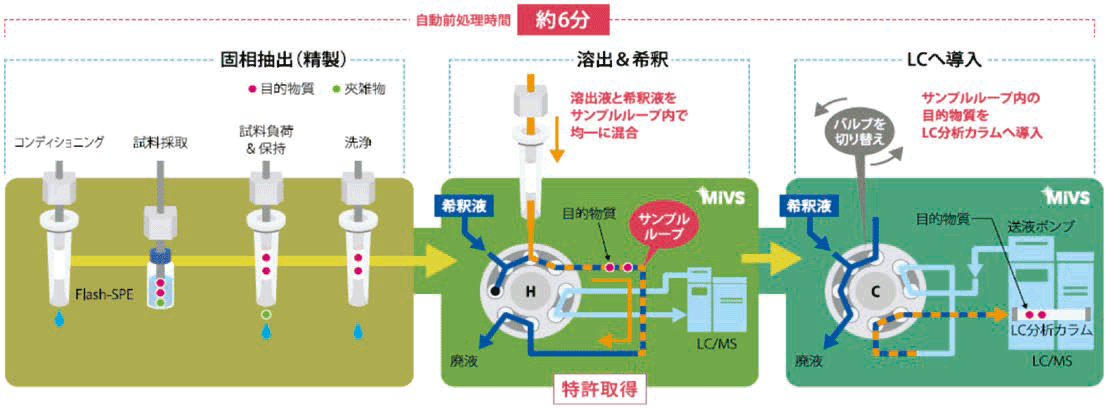

当社では固相抽出からLC/MS測定まで全自動で分析可能なシステムを提案している(図2)。インジェクション信号が当該装置に送られると、抽出液分取から固相抽出、LC/MS測定までの全自動分析が可能である(図3)。また、測定中に次の試料がオーバラップし固相抽出がされるため、ハイスループット化も実現している。

専用固相カートリッジ Flash-SPE

当該システムで使用している固相カートリッジ(図3)は、充填材量が数mgとごく微量で試験スケールのコンパクト化を実現している。また、ストレート構造による通液・通気がスムーズで固相の乾燥も1〜2分程度で行える。その他、上下ともに配管を接続できるプレスフィット構造を有し、ノズルを使用した検水の負荷と溶出液のバルブへの注入を可能としている。

混合注入バルブシステム (MiVS、図3)

逆相モードの固相抽出では有機溶媒比率の高い液が溶出することになる。先述したFlash-SPEは、ごく微量とはいえ溶出に数十μLの体積を必要とする。この有機溶媒比率が高い溶出液をLCカラムに全量導入すると、LCカラム入り口で保持が難しくピーク形状が悪化する問題がある。これを解決するため「混合注入バルブシステム(MiVS)」(※特許取得)を開発した。溶出液をバルブを介してループに溜める。その際に、もう一方のバルブ入り口から水を混合することでループ内にて水の比率(極性)を高めることができる。極性が高くなった試料液はLCカラムに導入されると、カラム入り口で保持・濃縮されピーク形状が向上する。PFAS分析ではこの混合機能を中和としても使用している。その他、誘導体化などにも応用可能だ。

図2. オンラインSPE-LC/MS システム(SPL-W100)

図3. オンラインSPE-LC/MS システム 自動工程

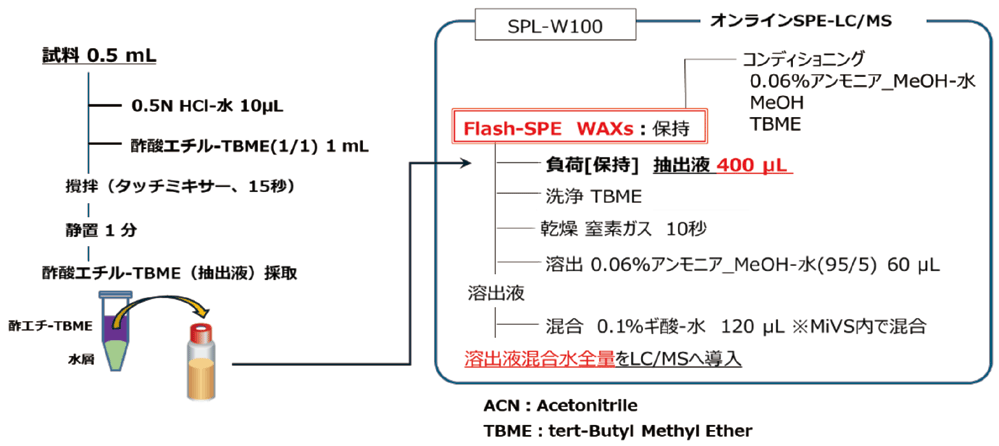

添加回収試験

PFAS の混合標準液(富士フイルム和光純薬社製)を用い添加回収試験(図4)を行ったところ、先述した3成分を含む多くの成分で検量線の直線性、回収率、再現性ともに良好な結果が得られた。当該システムでは、検量線も固相抽出を行って回収率を算出し、絶対検量線法で定量している。一部低極性の数成分が低回収率となったが、現在改善に着手している。

図4. 添加回収試験工程

オンラインSPE-LCシステムのメリット

当該システムは先述の通り、検水量は0.5~1mLで十分なため、従来法に比べスケールを数十から百分の一程度に抑えられる。溶媒や廃液の大幅な削減につながり、コスト削減の他グリーンケミストリーにも貢献できる。また、試験だけではなく採水現場にもメリットがある。検水量の減量は、作業労力、危険性、運搬、保管、廃棄、ボトル洗浄などにおける負担の大きな軽減につながる。

その他、本題とは逸れるが、当該システムはPFAS専用ではなく、固相抽出を必要とするLC/MS分析全般に活用できる。たとえば、残留農薬や動物用医薬品、添加物、カビ毒、成分分析など多岐に応用可能な技術であり、精製や濃縮を必要とする様々なLC/MS(HPLC)分析に対応可能である。

参考文献

- 環境省Webサイト:https://www.env.go.jp/

- 佐々野僚一1,3,浅井智紀1,渡辺淳2,伊藤里恵3,穐山浩3:「オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFOA分析法の開発」, p.658 (第30回環境化学討論会 講演要旨集) (2022年)

(1 株式会社アイスティサイエンス,2 株式会社島津製作所,3 星薬科大学) - 高沢麻里1,竹峰秀祐1,佐々野僚一2,3,穐山浩3:「環境中に含有されるPFASのオンラインSPE-LC-MS/MS手法構築に向けた検討」, p.467 (第32回環境化学討論会 講演要旨集) (2024年)

(1 埼玉県環境科学国際センター,2 株式会社アイスティサイエンス,3 星薬科大学)