【テクニカルレポート】スペクトル型フローサイトメトリーが切り開く新しい細胞解析の世界 ~スペクトル型セルアナライザーとセルソーターの測定原理~

本記事は、和光純薬時報 Vol.93 No.3(2025年7月号)において、ソニー株式会社 ライフサイエンス&テクロノジー事業部 石原 誠人様に執筆いただいたものです。

近年の生命医科学分野の研究の進歩に伴い、生体内のより詳細な細胞分類と、それに伴う各細胞集団の生理的役割の追究が必要とされてきている。フローサイトメトリー(FCM)は、同時に複数のマーカー分子の発現プロファイルを解析可能であるとともに分類された細胞群の単離(ソーティング)が可能なことから、先の研究トレンドに対してこたえ得る解析技術であると言える。しかし、同時に解析するマーカー数の増大に伴い、蛍光を利用した従来のFCMでは蛍光色素間の補正の必要性が増えることとなり、殊に10色以上の解析は時間的消費と技術的困難が伴うことが課題となっていた。それに対し、2012年にソニーが世界に先駆けてFCMに導入したスペクトル技術は蛍光色素間の補正過程を大幅に軽減することで、超多色解析を現実的なものにした。本稿では、ソニーのスペクトル型フローサイトメーターのフラッグシップモデルであるセルアナライザーID7000およびセルソーターFP7000の原理と特徴を紹介する。

スペクトル型FCM について

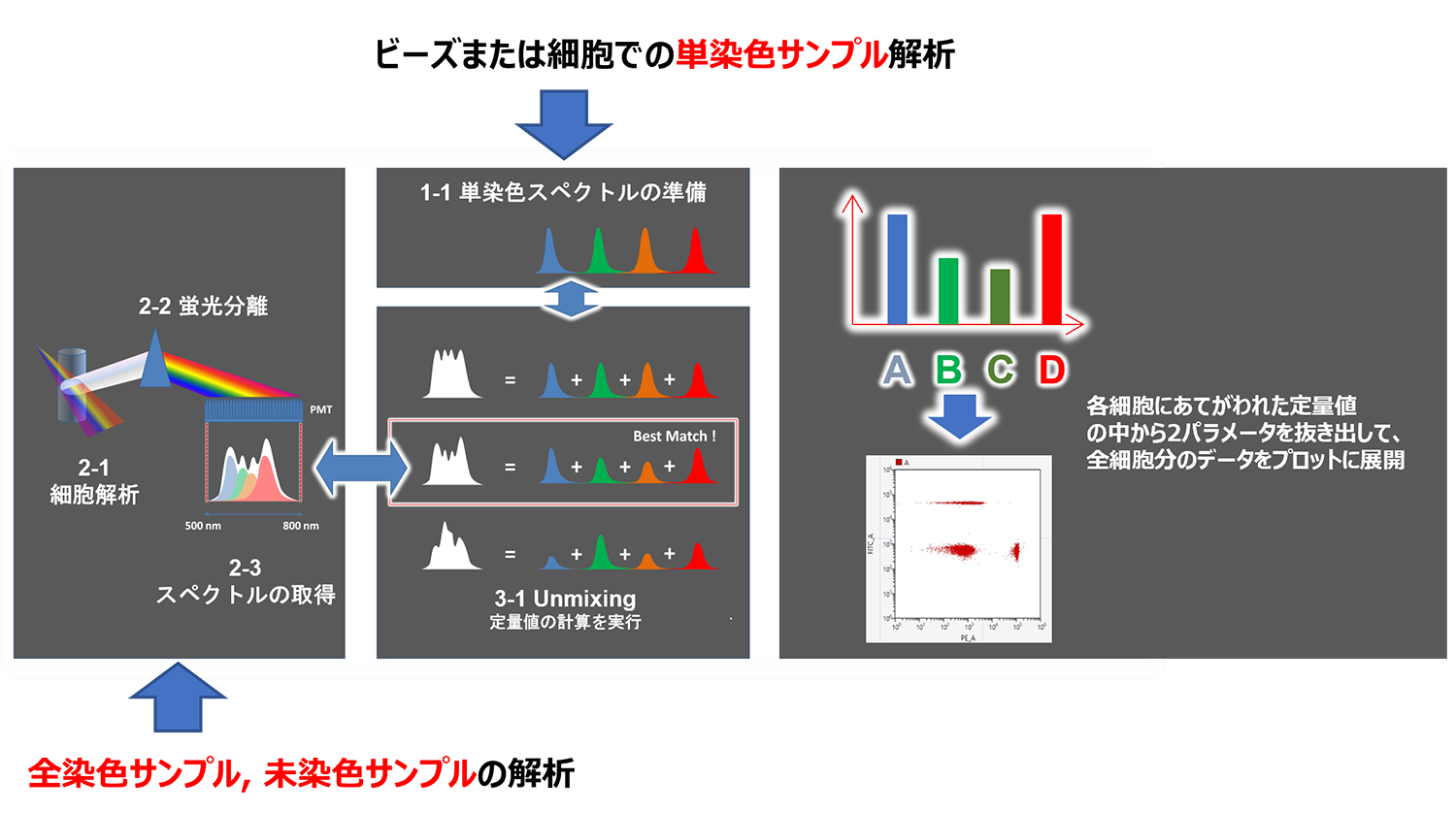

スペクトル型FCMは、従来のFCM解析であるような「1蛍光色素対1蛍光チャネル」の蛍光解析方法を使わず、Spectra Unmixingと言われる計算方法を使用し、従来の蛍光補正を行わずに各蛍光色素の定量値を算出する。このSpectra Unmixingは、(1)ビーズないし細胞での単染色からの蛍光色素特有のSpectra抽出、(2)Fully stained sample解析の2段階のステップを踏むこととなる。以下に簡単にこの原理を説明する。各蛍光色素は波長を横軸、強度を縦軸に取った時に特有の蛍光分布を持っている。この蛍光分布がSpectraと称され、これらは単一の蛍光色素で染色された微粒子担体及び染色されていない微粒子担体のSpectraの差分から抽出することが可能である。この工程に使用する担体として一般的に細胞、またはビーズが使用される。このSpectra抽出をFully stained sampleで使用する蛍光色素すべてに対して実施し、あらかじめデータベースに保存しておく。この状態を実現すると、コンピュータ上ではこれらのSpectraを様々な量的バランスで混ぜ合わせた時に合算値がどのようなパターンをとるかをシミュレーションできる。理論上、Fully stained sampleに含まれる各細胞のtotal spectrumは必ずこのシミュレーションで得られる解に含まれることとなり、結果この解となるシミュレーション値を算出するために混ぜ合わされた個々の蛍光色素のSpectra量がFCM上での相対定量値と同義の意味を持つこととなる。この計算過程をSpectra Unmixingと呼ぶ。この状態からFully stained sampleを解析し、各細胞に対してSpectra Unmixingを実施すると、各々の細胞の蛍光色素毎の相対定量値が計算され、従来のFCM解析と同等のDot plotを蛍光色素間の補正を実施せずに得ることができる(図1)。この結果、パネルに使用する蛍光数が増えることによって問題となっていた補正にかかる時間の問題を大幅に軽減することが可能となった。この観点から、複数の色数を使用したFCM解析では従来の「1蛍光色素対1蛍光チャネル」方式のFCMよりもSpectra Unmixingの方が合理的な手法であると言える。

図1.Spectra Unmixing による定量解析原理

- 単染色サンプルからスペクトルを取得する。

- 当該色素で染められたサンプルを流し、1細胞由来のスペクトルとシミュレーション値を比較する。

- 最も合致するシミュレーション値に紐づけされた蛍光スペクトルの混合量から定量結果を算出する。

スペクトル型セルアナライザー(ID7000)について

ID7000はスペクトル型アナライザーの最高峰であり、最大7レーザーを搭載可能で40~50色程度までの同時解析が可能である (図2)。また、ソニー独自の技術により、前項(1)のSpectra抽出における感度設定は(2)のFully stained sampleにおける感度設定と一致させる必要がないため、Spectraの使いまわしが可能となっている。この結果、生理条件下で永続的にSpectraに変化のないnon-tandem色素(FITCやPEなど)は異なる感度設定下においても理論上、半永久的に取り込んだSpectraを使いまわすことが可能となり、いわゆる単染色サンプルの準備の必要性を軽減できる。これらはユーザビリティを極限まで考慮したID7000ソフトウェア上で実施可能で、簡便性が従来のFCMよりも格段に向上することが期待できる。さらに、ID7000には空気吸い、詰まりを自動検出した上でバックフラッシュを自動で実施する自動正常復帰機能(Event Check機能)が搭載されており、これまで安定性・信頼性の観点で疑義が持たれることが多かったオートサンプラーを信頼できる機能として使用可能となった。この結果、多検体処理での革新的な利便性の向上を実現した。また、本稿では詳述はしないが、スペクトル型FCMでは、いわゆる自家蛍光除去を実施する事が可能なため、自家蛍光性細胞が多く存在する組織由来のサンプルなど、従来のFCM解析で得ることができなかった正確性の高い定量結果を得ることが可能である。したがって、例えば組織に浸潤してくる免疫細胞の解析では、今後スペクトル型FCMがスタンダードな手法となっていくと予想される。また、ID7000には、Standardization機能が搭載されており、データ取得タイムポイントが異なっていたとしても感度設定を一定にしていれば、常に同等の定量結果が得られるため、タイムコースアッセイやランダムに検体が届く臨床研究では極めて合理的なシステムとなっている。

図2.ID7000 で取得したデータの一例(38 色染色)

スペクトル型セルソーター(FP7000)について

この度、ID7000の解析技術をベースとしたセルソーターFP7000を発売する。FP7000ではここまでに説明してきた(a)Spectra Unmixingを利用した定量解析、(b)自家蛍光除去機能を利用した高精度解析、および(c)Standardization機能によるデータの安定性が期待できる解析プラットフォームの上にソーティング機能が付き、ソーティングでは70μm nozzleでは28,000 epsでのソーティングが可能で、超多色解析下でのレアポピュレーションのソーティングが可能である。ソーティングは様々なフォーマットで行う事ができ、Tubeタイプはオプションを含めると1.5mL、5mL、15mL、50mLを実施可能で、プレートは384-wellタイプまで対応している。また、ID7000で作成したExperimentをFP7000で展開し、かつソーティングに用いることが可能なため、仮にID7000およびFP7000を両方とも使える環境下であればアナライザーからソーターへのシームレスな解析プラットフォームの移譲を実現することも可能である。

以上のように、セルアナライザーID7000およびセルソーターFP7000は、研究者の方々に高精度な解析が可能なSpectra Unmixingを現実解として提供することができる革新的なシステムとして、世界の最先端の研究領域に貢献できることを切に願っている。