【連載】ヒトiPS 細胞由来分化細胞の創薬応用「第1回 ヒトiPS 細胞由来心筋細胞を用いた心収縮評価システムの最新動向」

本記事は、和光純薬時報 Vol.89 No.2(2021年4月号)において、東京大学大学院 薬学系研究科 化学物質安全性評価システム構築社会連携講座 澤田 光平様に執筆いただいたものです。

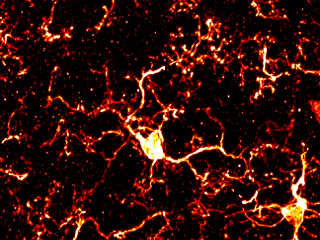

心筋の収縮を正常に保つことは、全身に血液を送り出す心臓のポンプ機能にとって極めて重要である。心筋症などの心疾患、薬物誘発の心毒性、COVID-19 などのウイルスによる心筋障害、更には環境汚染物質PM2. 5 など様々な原因が心筋の収縮性に障害をもたらす要因となる。これらの要因は心不全の誘発、悪化につながる臨床上重要な課題として認識されており、高齢者の心不全増加の原因に少なからず関与していると考え...