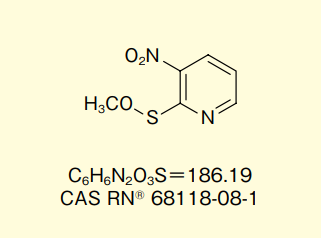

【総説】環状ペプチド合成に有用なジスルフィド形成試薬 Npys-OMe の創製

本記事は、和光純薬時報 Vol.86 No.4(2018年10月号)において、東京薬科大学 薬学部 薬品化学教室 田口 晃弘様、林 良雄様、東京薬科大学 薬学部 分析化学教室 小谷 明様、袴田 秀樹様に執筆いただいたものです。

ペプチドやタンパク質に見られるジスルフィド結合は、ペプチド鎖の環状化により立体構造を固定化することで、その生理機能の発現に寄与する重要な官能基である。当該結合を有する生理活性ペプチドは数多く知られ、インスリン、カルシトニンやナトリウム利尿ペプチドなどは医薬品として臨床適用されている。

このような環状ペプチドの化学合成では、ジスルフィド架橋は非常に重要な工程となる。そのためペプチド化学は、これまで多...